インフォメーション 2

100年先も安心・安全な社会を支える。「下水道展 ’25 大阪」出展

/塩化ビニル管・継手協会

2025年7月29日から8月1日にかけて、インテックス大阪で国内最大の下水道関連展示会「下水道展 ’25 大阪」が開催され、4日間で延べ43,016人もの来場者が訪れました。現在、下水道は施設の老朽化に伴う改築や、頻発する豪雨への浸水対策など多くの課題を抱えています。そこで、塩化ビニル管・継手協会の展示では、社会インフラが直面する課題の解決に貢献する塩ビ管の優れた性能を来場者に伝えました。

今回、協会は6つのコーナーとインタラクティブな展示を通して塩ビ管材の持つ特徴を紹介しました。管をイメージしたブースには、自治体関係者や設計コンサルタントをはじめ、多くの来場者が訪れ社会インフラを支える技術に関心を寄せていました。

塩化ビニル管・継手協会

硬質塩化ビニル管、継手、マスマンホールの普及広報やリサイクル活動の推進、技術規格の標準化等を事業とする団体。1954年に「(旧)塩化ビニル管・継手協会」として設立。2022年にプラスチック・マスマンホール協会、プラスチックリブパイプ協会、C.C.BOX管路システム研究会と統合した。業界の健全な発展を促進し、安心・安全で持続可能な社会基盤の整備に寄与することを目的に活動している。

下水道における塩ビの現在地

現在、国内の下水道普及率は81.4%に達し、特に東京都では99.7%(※1)と、生活に不可欠なインフラとして成熟期を迎えています。

下水道管には主にコンクリート管、FRPM管、そして塩ビ管が使用されており、いずれも耐用年数は50年と定められています。しかし、近年ではその耐用年数を待たずして、老朽化(腐食)による道路陥没事故が全国で年間約2,600件(※2)も発生しています。

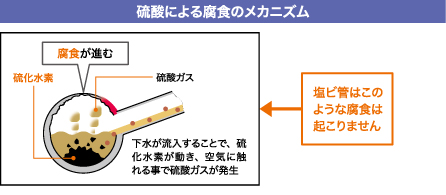

陥没事故の多くは、下水から発生する硫化水素による管の腐食が原因とされています。このような背景から、腐食や劣化への高い耐性を持ち、長期間にわたって安定した性能を発揮する塩ビ管に、今改めて注目が集まっています。

- 公益社団法人 日本下水道協会(JSWA)調べ(令和5年度末時点。全国の普及率は福島県の一部地域を除く)

- 国土交通省まとめ

100年先まで安心・安全を守る。長寿命の塩ビ管

今回の展示では、実際の塩ビ管やパネルを用いて、塩ビ管の長寿命が科学的なデータとともに示されました。長期間使えるという事実は、ライフラインを長く守り続けられることはもちろん、事業者や自治体にとっては経済的なメリットにもつながります。

硫化水素への耐性

実は、下水道管の老朽化は、経過年数だけで測ることはできません。条件によっては、想像以上に劣化が早まることもあるのです。下水中のバクテリアが有機物を分解する際に発生する「硫化水素」は、管内で硫酸を生成し、コンクリート管などを内側から腐食させてしまいます。その結果、耐用年数に到達せずに管が破損する事例が増えています。

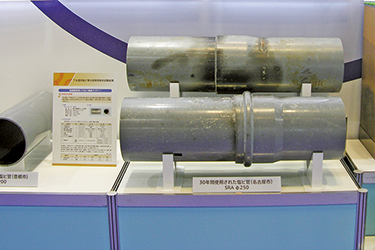

その点、塩ビ管は硫酸に強い耐性があります。ブースでは、優れた耐酸性・耐アルカリ性を示すパネルが展示されました。

大口径の管が求められる都市部では、大口径になればなるほど塩ビ管の経済性が落ちるため、他の管材が優位となる傾向があります。

しかし、腐食せず長く使えるという点は、結果的に維持管理コストの低減、すなわちランニングコストの低下に大きく貢献します。協会としてはこの事実を知ってもらい、塩ビ管をさらに普及させることを目指しています。

「100年使える」を実験で検証

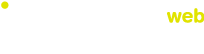

「100年」という数字は誇張ではありません。協会では様々な実験を通して、その長寿命性能を検証してきました。ブースでは、その結果がパネルで展示され、多くの来場者が足を止め、興味深げに見入っていました。

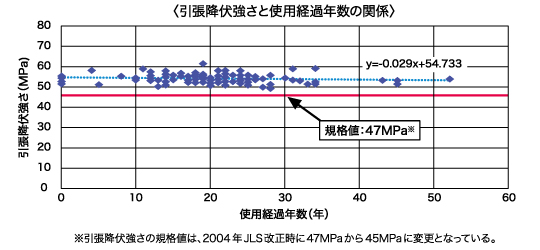

【強度維持の検証】

実際に52年間使用された管を回収し、強度を測定したところ、強度低下はほとんど見受けられませんでした。

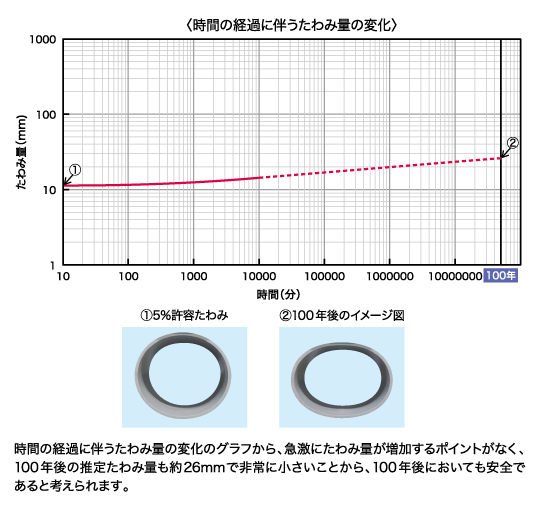

【外圧に対する安全性試験】

地中に埋設された管は、常に土の圧力を受け続けます。そこで、最大発生応力の力を空中で長時間かけ続け、100年後のたわみ率を推定しました。その結果、周囲の土の支えがない空中、つまり埋設される環境よりも過酷な条件での試験にもかかわらず、変形量はごくわずかで、外圧に対する耐用年数は100年以上と評価されました。

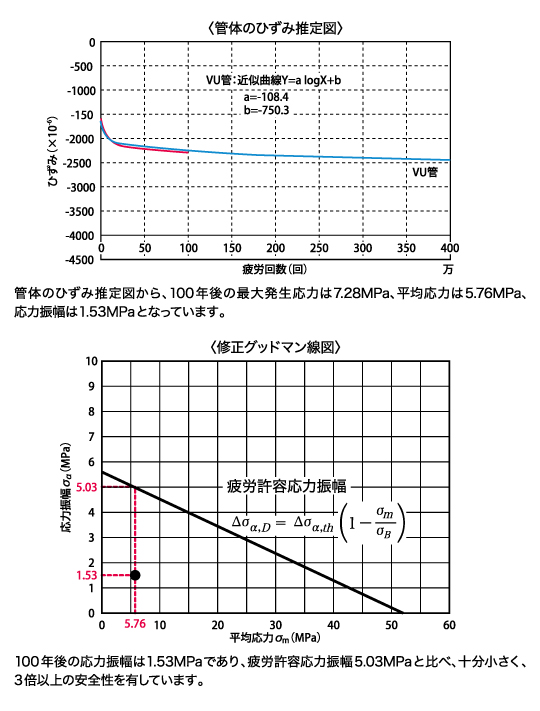

【疲労強度に関する実験】

自動車の通行による荷重の影響を受けやすい、深さ60cmでの埋設を想定して載荷実験を実施。25tトラックが100万回通過するという、極めて過酷な状況を想定したシミュレーション実験を実施した結果、100年後の数値は許容される数値の1/3程度となり、安全性を保ち続けると評価されました。

持続可能な社会へ。「パイプからパイプへ」のリサイクル

長く使えるだけでなく、繰り返し使える点も塩ビ管の魅力。持続可能な社会を構築する上で重要な要素を備えています。協会では、使用済みの塩ビ管を回収・粉砕し、再び新しいパイプの原料として再利用する「パイプからパイプへ」の取り組みを推進しています。

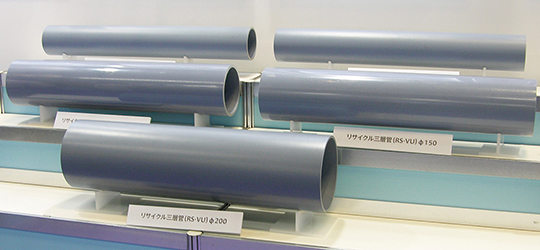

展示ブースでは、実際にリサイクル原料を使用した3層構造の塩ビ管が展示されました。内外層に新しい塩ビを、中間層にリサイクル素材を使用することで、必要な強度を保ちつつ環境負荷を低減しています。

また、「リサイクル発泡三層管」の場合、中間層のリサイクル原料を発泡させたことで①軽量化、②熱伸縮の抑制、③結露の抑制といった付加価値が生まれています。

もともと石油由来のプラスチック素材の管材の中でも、塩ビ管は原料である塩ビ樹脂の6割程度が塩素で構成されていることから環境負荷が低いとされていますが、リサイクルを推進することで、その価値はさらに高まります。

協会は、今後もリサイクル管の普及を通して、2050年のカーボンニュートラルおよびサーキュラーエコノミーの実現に貢献していく方針です。

ブースを訪れた関係者からは「下水道管の腐食による事故は決して他人事ではない」といった、強い関心の声が寄せられました。その一方で、塩ビ管そのものの老朽化を心配する声はほとんど聞かれず、塩ビ管の安全性や長寿命に対する理解が着実に進んでいる様子がうかがえました。

塩化ビニル管・継手協会は、これからも塩ビ管の優れた性能を通して、社会インフラの老朽化という大きな社会課題の解決に貢献していきます。